このページには稽古照今録の最新記事のみを掲載致します。

稽古照今録の全記事はこちら → 合気道 神楽塾 「稽古照今録」

合気道の書籍紹介(13)‐佐々木の将人師範‐

今回は佐々木師範の書籍紹介です。

これは完全に私の個人的な事なのですが、佐々木師範は私の師の師にあたる、つまり直系の一番上の大御師匠様となります。

が、とても師とお呼び出来る程、付き従っていたわけでもないし、報恩もしてございません。

師と呼ぶなど、それこそ佐々木師範のお弟子様方々に失礼となってしまいます。

故に私淑している、といった方が正しいです。

さりとて私にとって、とても大きな影響を受けた先生であることは間違いございません。

佐々木師範は開祖の直弟子先生のお一人です。

開祖のデパート(だったかな?)での屋上演武映像の中に、まだ白帯の頃の佐々木師範が居られます。

佐々木師範は私が初めてお会いした本部道場師範でもありました。

故に佐々木師範=本部の合気道、という認識でおりましたが、実の所かなりのマイノリティー。

一際異彩を放つ特殊な先生だった、と知るのはその十数年も後の事です。

・・・誰も教えてくれないんだもの。。当時はYouTubeもないし。

でも、そんなマイノリティー佐々木師範はとても魅力的でした。

合気道も、講演会も、人間的にも!その魅力に気付いて以降はもう私、佐々木師範の大ファンです。

でもね、正岡師範(師匠)とのファーストコンタクトが私にとってはあまりにも衝撃的な出会い(感動)

だったので、その残光が一番の要因で、他にも少々の原因があるのですが、

それで佐々木師範の本当の魅力に気付くのが少し遅れてしまったのです。

二回目以降ですね。気付いたのは。それから欠かさず佐々木師範の講習会には参加させて頂いてました。

何度目でしょうか。佐々木師範が私と道友髙橋氏と一緒にいる場面で、どなたにだったか覚えておりませんが

「この二人はな、私が来ると毎回来てくれるんだ。嬉しいなぁ。」と言ってくださった事がありました。

こちらの方が嬉しくて心は小躍りしてましたよ。

<在りし日の佐々木師範と若き頃のお師匠>

全国に佐々木師範に薫陶された方は多数おられます。

それは合気道界に限らずの事と思います。

師範がご入神なされてもう13年となります。ときどき「師範、生き返って新しい本書いてくれないかなぁ~」

と、そんな風な思いが頭をよぎる事があります。

でも、師範ならきっと今でも「明るくなければ合氣じゃない!笑えー!」と言っておられると思います。

そんな佐々木の将人師範の書籍紹介です。

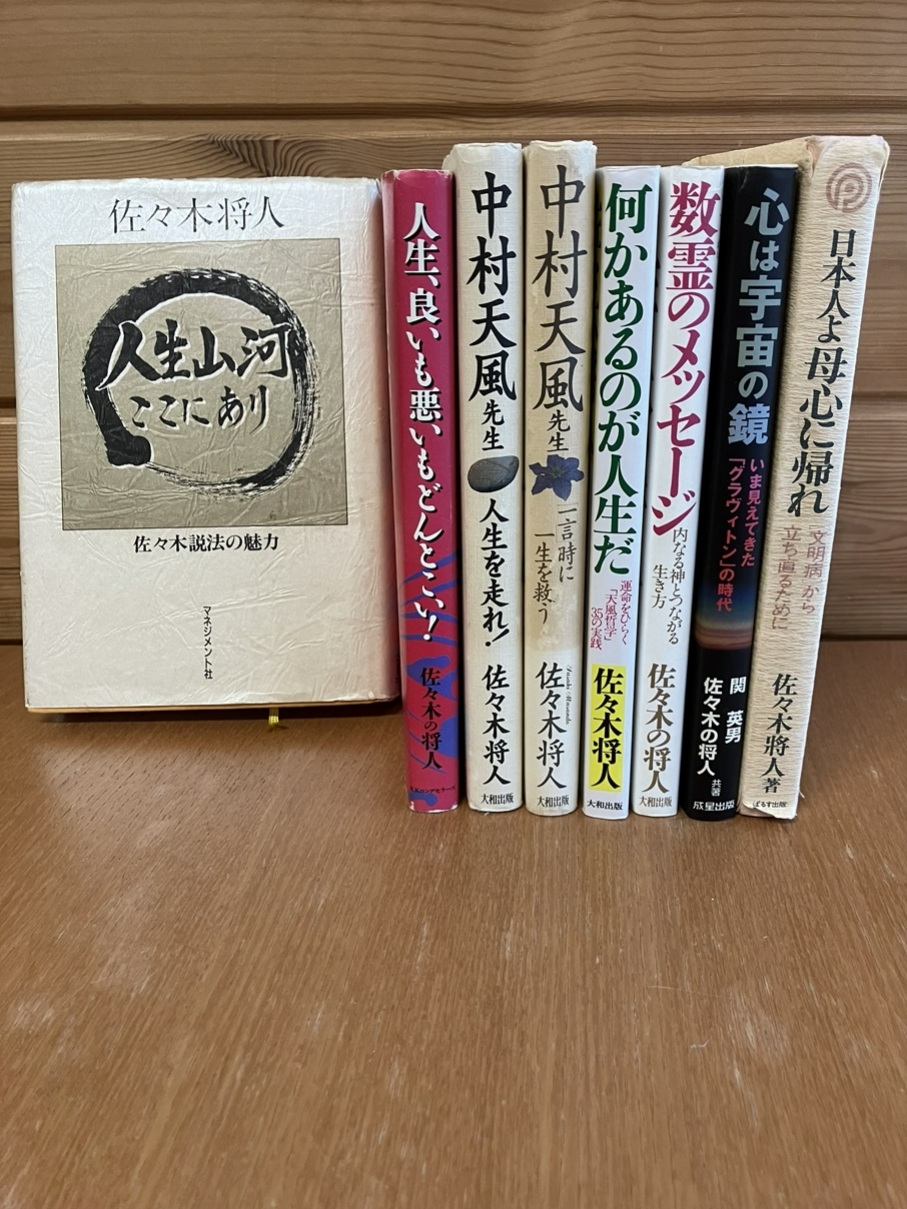

<佐々木将人著 数冊>

前項、佐々木師範の項目で少し触れておりますが、やはり「人生山河」が佐々木師範の筆頭本になるのではないでしょうか。

で、師範は合気道師範なのですが、合気道の技術的な本は一冊も出しておられません(多分)。

一番古いのは、「パリの神道」。師範はフランスで「人間性回復道場」として合気道指導されておられました。

その時の体験談なども講演会の中では何度かお話になっておられました。

私がお勧めしたいのは「日本人よ母心に帰れ」。当時、読んでいて考えさせられる事、そして新しい気付きばかりでした。

「数霊のメッセージ」がこれまた凄い。佐々木流数学の神髄が惜しげもなく記されています。

以下、佐々木師範関連各種ご紹介です!

<月間秘伝>

現・合気道龍主宰 安藤毎夫先生との対談。凄い絵になる写真。

<秘伝 別冊>

「神武一道」 師範の事を閃人、と評されています。実に言い得て妙!

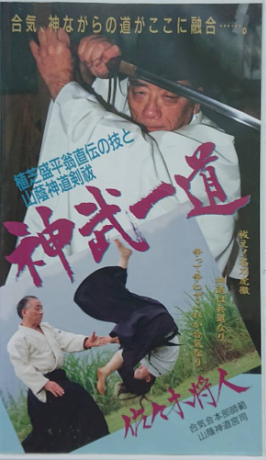

<VHS 神武一道>

画像は借り物です。実物は道友・髙橋氏に寄贈。

佐々木師範の神明塾道場で、ご子息 佐々木望鳳馨先生(現塾長)との演武(稽古?)。

神官の御姿や、神道のお話も。

<DVD 武士道と社長道 上下巻>

講演会。共に一時間30分くらい。いつの間にか聞き終わってます。

<カレンダー>

日めくりカレンダー。佐々木師範からの箴言31項目。

<巾着袋>

「心」と揮毫された、佐々木師範のオリジナル巾着。筆者愛用品。

<佐々木師範 手記>

82歳の時の執筆原稿。

<掛軸>

師匠より譲られた佐々木師範直筆の掛軸。「稽古照今」氣の籠った力強い一筆!

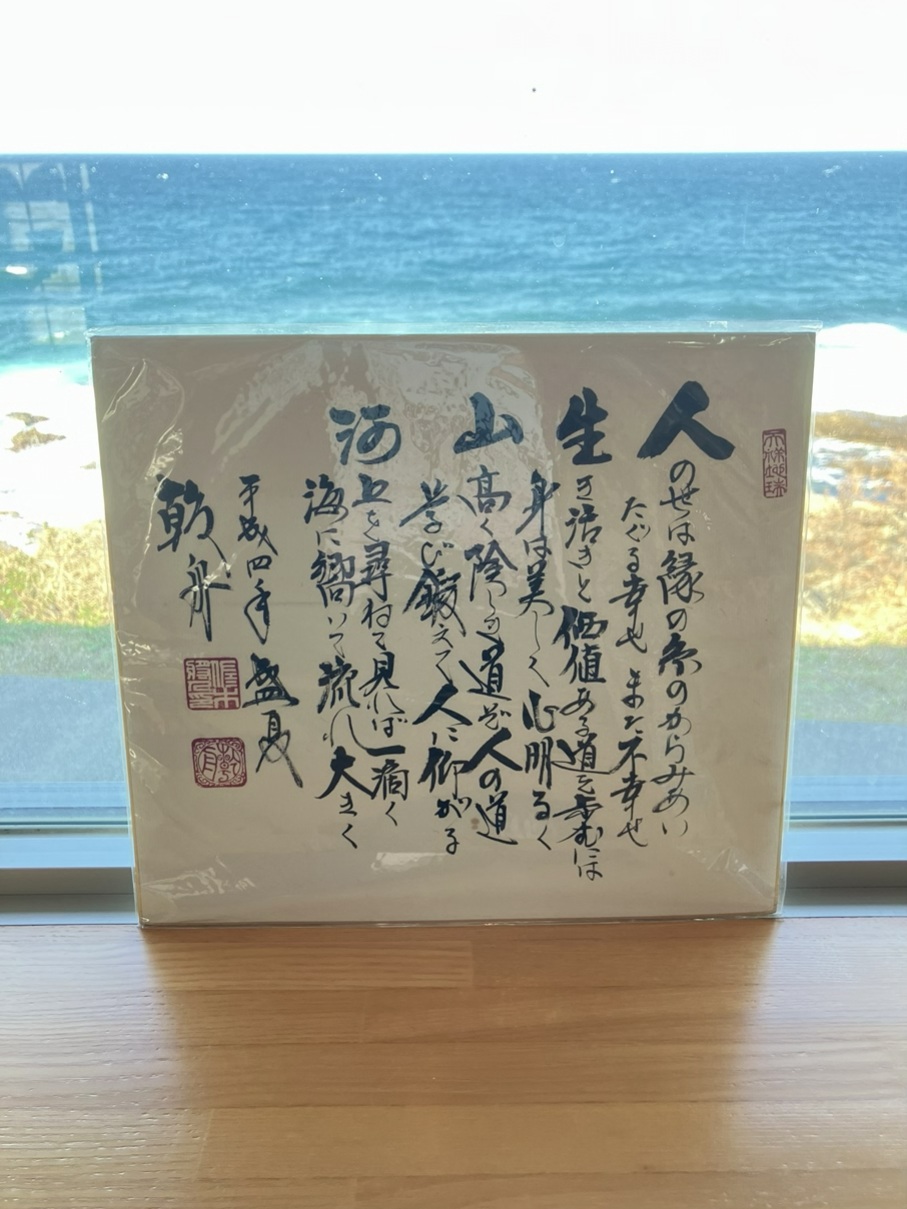

<道着・帯・色紙>

関西の大兄弟子先生から譲り受けた師範の形見一式。(袴は髙橋氏へ形見分け)

師範ご入神10年の節目に供養に出そうかと思われていた所、私の事を思い出してご連絡くださいました。

私で良いのかと葛藤もありましたが、ご厚意に甘え受け継がせて頂く事に。

二重刺しの重厚な道着です。肩には「佐々木」の刺繍(見えない)。

<名刺>

※現在、師範の名刺が神隠しにあいました。師範はいずこ・・・・(泣)

<湯呑5客セット>

オークションに出ていて飛びついて購入しました。

<講習会記録ビデオ>

本当に、よくぞ録画してくださっていたと思います。年代物で中にはカビに浸食され再生不可のモノも多数。

神楽塾YouTubeチャンネルの素材宝庫。

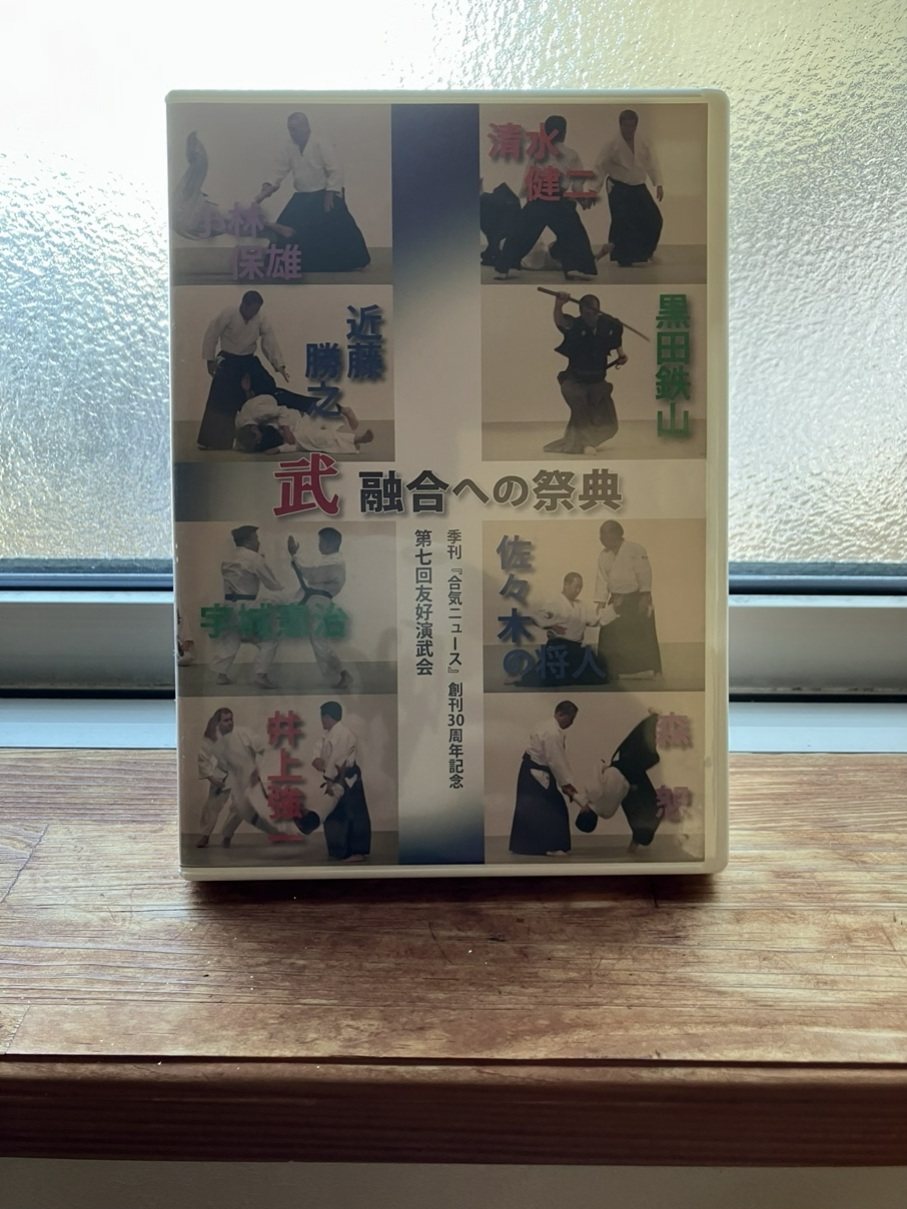

<DVD 武 融合への祭典>

名だたるお歴々との武の祭典。

<日本だ~いすき!第一巻・第二巻>

佐々木師範目的で買ったんですが、他の先生方の講演も必見。

隠れた名作DVD。

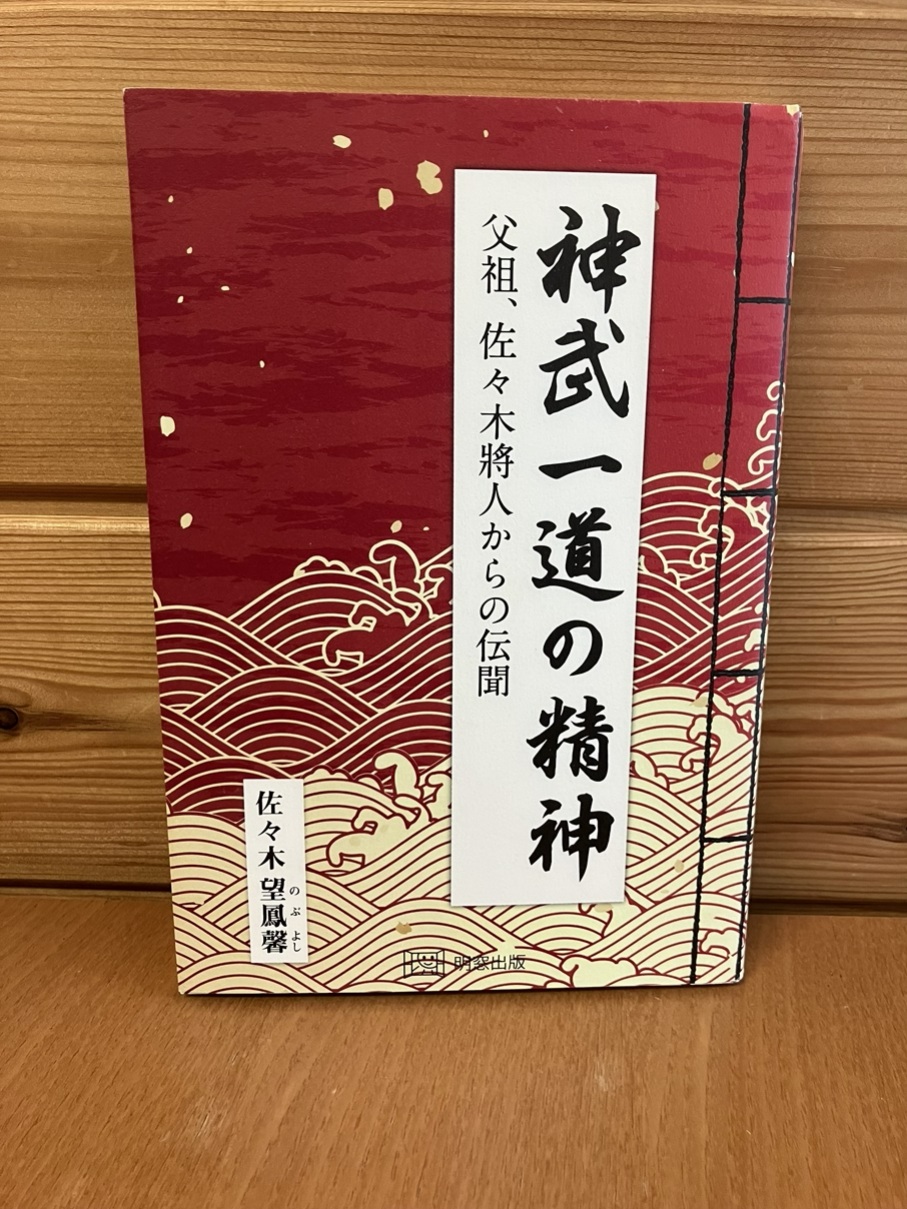

<伝聞>

現神明塾塾長 佐々木望鳳馨先生の著書。望鳳馨先生から見る父としての姿、合気道師範としての姿。

令和8年 2月22日